«Cerco un’arma» disse, «un’arma contro un uomo che odio a tal punto che, sulla terra, non ne esiste nessuna così terribile da soddisfare il mio bisogno.»

(Il bacio del dio nero, 1934)

Vorrei esordire con un aneddoto. Ho sempre avuto un’indole fortemente duale: da un lato, mi sento un’anarchica piratessa in cerca di avventura; dall’altro, un’archeologa animata dal sacro fuoco della ricerca di tesori culturali da riportare alla luce e preservare. Ok, con un pizzico di sindrome della crocerossina.

Ecco perché, sin dal primo momento che ho disposto di una connessione, mi sono immersa nel web come un capodoglio a caccia. La mia missione? Non erano i calamari giganti bensì la storia della fantascienza. E poiché negli ambienti pirata le voci si spargono in fretta, ben presto approdai in quella Tortuga del web che fu E–Mule. Ravanando coi server ebbi l’immensa fortuna di scovare un intero database di titoli. Scorsi la lista, soffermandomi su quelli che sapevo essere i capolavori imperativi da leggere. Poi arrivai a “Jirel di Joiry – C.L. Moore”. Jirel di Joiry? C.L. Moore? Mai sentiti. Le mie due anime si rivoltarono nello spazio di un istante: «Punta. Clicca. Ruba» mi intimarono eccitate dall’ignoto, e obbedii.

Quando completai il download e per le successive tre ore, sparii dalla faccia della Terra.

Riaprii gli occhi a Joiry, nella sala di un trono appena usurpato. E fui scagliata in fondo a una segreta, selvaggiamente furiosa per la sconfitta subita, animata da un solo desiderio: la vendetta. Fuggii, quindi, e mi inoltrai nel mondo del Dio Nero in cerca di una vendetta tanto terribile da superare qualsiasi umana cognizione.

Ritornai solamente dopo aver letto la parola fine su ognuno dei sei racconti che compongono il ciclo. Ma quel viaggio mi aveva cambiata. Da allora non ho più guardato alla letteratura con gli stessi occhi.

Capiamoci, non ero mica una novellina. Ho il mio bel background di letture alle spalle e, certamente, ho letto molte altre volte dei libri appassionanti e coinvolgenti. Ma mai niente è stato come Jirel di Joiry né mai lo sarà. Il dittico “Il bacio del dio nero” e “L’ombra del dio nero” superano qualsiasi aspettativa. Sono pura leggenda.

Il primo dei cinque racconti appartenenti al ciclo di Jirel di Joiry uscì su Weird Tales nel 1934, meno di un anno dopo l’esordio della Moore con il celeberrimo “Shambleau”. Questo racconto, ambientato su Marte e che vede protagonista il pistolero spaziale Northwest Smith, fa scuola ancora oggi. A tal proposito, è emblematico un aneddoto raccontato da Lester del Rey: «Sedevo al banchetto e stavo ascoltando Forrest J. Ackerman che doveva presentare un premio speciale per uno scrittore di sf. Come al solito in queste circostanze, Ackerman stava rimandando alla fine del discorso il momento culminante dell’annuncio del nome del premiato. Ma menzionò una storia intitolata “Shambleau” e non riuscì mai a finire quel discorso. All’unisono, le duemila persone riunite nella sala si alzarono istantaneamente in piedi in un tributo unanime e cominciarono a battere le mani, a urlare, allungando il collo per vedere una graziosa, amabile signora arrossire nell’accettare quel lusinghiero applauso. Molti dei presenti nella sala non avevano mai letto quel racconto. Ma tutti ne avevano sentito parlare. E tutti sapevano che Catherine Moore era una delle migliori scrittrici di tutti i tempi nel genere fantascientifico.»

Agli inizi degli anni Trenta (la prima edizione di Shambleau è del 1933) la fantascienza era territorio esclusivo degli autori di sesso maschile. Le donne che osavano “competere” si rifugiavano dietro pseudonimi maschili per eludere l’ostacolo costituito dalle redazioni.

Anche i protagonisti delle storie erano degli uomini. I personaggi femminili facevano da sfondo, erano banali elementi “decorativi”: un premio da conquistare alla fine dell’avventura; prigioniere da salvare; perfide nemesi da annichilire; opache comparse il cui unico scopo era far fare questa o quell’altra cosa all’eroe.

Ma la potenza espressiva di Shambleau, una vera esplosione di colore, avventura ed emozione hanno sganciato la patata bollente sulle teste dell’esclusivo club maschile dell’editoria pulp: le donne sanno scrivere e creare personaggi indimenticabili!

Shambleau fu un esordio talmente straordinario che in un istante collocò la sua autrice tra i maggiori autori specializzati del periodo. Poco importava, a quel punto, che l’enigmatico “C.L. Moore” fosse un uomo o una donna.

Sospetto che quest’opera abbia avuto un ruolo nell’accoglienza ricevuta da Jirel di Joiry nel 1934, alla quale andò meglio rispetto a un’altra protagonista dell’avventura, Dark Agnes, di Robert E. Howard, che vide la luce nello stesso periodo ma non riuscì mai a trovare collocazione nelle riviste e rimase inedita fino al 1975. Secondo quanto riportato da Leigh Brackett nella sua introduzione a Swordwoman, il volume che ne raccoglie i racconti, pare che Howard si ispirò al personaggio di Jirel di Joiry per la sua Dark Agnes.

Tuttavia chiunque intenda fare un parallelo tra Jirel di Joiry e uno qualsiasi dei personaggi Howardiani commette un errore: a primo acchito Jirel potrebbe sembrare la risposta “in rosa” a Conan. Niente di più sbagliato.

Giuseppe Lippi, nella sua pregevole introduzione al volume “Shambleau” (ed. Mondadori, Oscar, 1982), afferma che: “[…] gli eroi di Howard […] rimangono personaggi della ballata epica, e devono il loro fatalismo al celtic strain cui appartengono, alla primordiale visione del mondo che li accomuna. Howard è veramente un autore primordiale.”

La Moore è stata la prima autrice a fornire un contributo femminile al genere fantastico dopo che Mary Shelley ha composto il suo Frankenstein.

La Moore è stata la prima autrice a fornire un contributo femminile al genere fantastico dopo che Mary Shelley ha composto il suo Frankenstein.

Tanto per cominciare, Jirel di Joiry è stata la prima eroina del fantasy e della fantascienza (a seconda di come si considerino i suoi racconti) ma non solo: per la prima volta, nel mondo dei pulp, ci si trova davanti a delle opere che possiedono tutta la dignità della letteratura “colta”: personaggi ben caratterizzati, dotati di profonda umanità; atmosfere vivide; immagini sconvolgenti delineate con un linguaggio che non è pura formalità ma possiede una dignità artistica.

Ci troviamo davanti a un talento che ha ispirato le penne di capisaldi come Leigh Brackett, Jack Vance, Marion Zimmer Bradley e Robert Heinlein.

Come dice Sandro Pergameno in un’altra ottima introduzione al “Ciclo completo delle storie di Northwest Smith” (ed. Nord, 1982), «Il ritmo, la caratterizzazione dei personaggi, la ricchezza del linguaggio e delle immagini […], tutti trattati in modo superbo, indicavano un talento di primissimo ordine.»

La Moore fu all’avanguardia in un genere “ibrido” conosciuto come Science–fantasy, portato alla ribalta sulle pagine di Weird Tales già da H.P. Lovecraft, Abraham Merritt, Nictzin Dyhalis, Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long. Inserendosi nel solco tracciato da costoro, la Moore non si limitò a ripercorrere le loro orme e a imitarli ma sviluppò una propria poetica, distintiva e intrigante.

«Le storie della Moore sono un miscuglio unico e irripetibile di poesia, bellezza, orrore.»

(Leigh Brackett)

Il mix di Sword and Sorcery e di poesia, unitamente a un ritratto barocco della natura umana e al gusto per il senso del meraviglioso e del bizzarro ha dato forma a veri e propri capolavori del fantastico.

Nel ciclo di Jirel di Joiry si ravvisano gli elementi fondanti del futuro genere weird.

Straordinario è il ritratto fisico e caratteriale che si delinea quando l’elmo di Jirel prigioniera cade davanti a Guillaume, scoprendone la collera e la ferina bellezza:

“[Jirel di Joiry] Era alta come un uomo, ed era selvaggia come il più feroce degli uomini, e la caduta di Joiry era abbastanza amara da spezzarle il cuore, mentre lei si ergeva orgogliosa e sprezzante, coprendo di maledizioni il suo alto vincitore. Il volto che si ergeva sopra l’armatura forse non sarebbe stato bellissimo, sopra un lungo abito da gran sera, ma nell’armatura metallica possedeva una bellezza feroce, affilata e scintillante come la lama di una spada. I capelli rossi erano corti, e il volto era arrogante e altero, e lo splendore giallo dei suoi occhi era come il materializzarsi della furia del fuoco.”

(Il bacio del dio nero)

I sei racconti che compongono il ciclo sono arazzi letterari meravigliosamente intessuti ma, secondo alcuni, hanno anche qualche debolezza: il culmine di ogni vicenda trova Jirel di Joiry nella nebbia informe della battaglia spirituale contro l’ignoto. La soluzione è raggiunta attraverso il superamento di un conflitto interiore fortemente allegorico e non privo – secondo i detrattori – di una certa retorica. Parrebbe, all’apparenza, che questa scelta costituisse, per la Moore, la via d’uscita più semplice da una situazione problematica, una sorta di deus ex machina. Personalmente, non sono d’accordo.

Ho i miei dubbi che un’autrice creativa come la Moore non riuscisse a escogitare dei finali più “concreti”. Il ritmo, che rimane adrenalinico pur nella successione continua di flussi di coscienza, mi fa credere il contrario: si tratta di una precisa scelta narrativa.

Gli scontri descritti vedono sempre Jirel (ma vale lo stesso per Northwest Smith) ergersi come un baluardo dell’umanità contro terrori ignoti, malvagi in quanto non umani: creature provenienti da luoghi lontanissimi nel tempo e nello spazio; oppure contro la magia – la quale si riempie di archetipi strappati alle più varie mitologie.

Sempre citando Lippi, la Moore non rinuncia a farsi mitografa, in un modo che richiama ma al contempo supera la mitografia Howardiana, perché i suoi personaggi “sono usciti dall’età primitiva, tant’è vero che possono confrontarsi con essa [si pensi alla creatura Shambleau, rubata al mito di Medusa, N.d.R.] e di conseguenza possono affrontarne i mostri come problemi psichici profondi. Del resto i legami tra psicologia del profondo e mito non sono ignoti.”

Ma colei che si batte contro “il male che proviene dal di fuori” è a sua volta marchiata dal male che lei stessa ha commesso, è imperfetta nella sua umanità. È su questo punto che bisogna soffermarsi: Jirel combatte per difendere la propria umanità, in primo luogo, contro tutto ciò che ne minaccia la più autentica essenza.

Mettiamo bene in chiaro una cosa: in questi racconti non si parla dell’“epica lotta del bene contro il male”, né della “prescelta destinata a salvare il mondo”.

Ciò di cui si parla davvero, in questi mirabili capolavori, è di autodeterminazione.

In nome di un simile ideale si può perdonare qualsiasi – presunto – difetto.

Jirel si batte per se stessa, per affermare il proprio diritto di esistere e di essere libera: conta poco se dovrà farlo contro negromanti, streghe, divinità aliene o audaci conquistatori dal sorriso sprezzante… dovesse persino costarle l’amore.

Ciò che emerge dall’ossessiva determinazione di Jirel di vendicare il proprio onore oltraggiato dal suo rivale Gillaume è il ritratto di una donna forte, audace, dal temperamento orgoglioso e selvatico, ma non per questo mascolina.

Jirel è dotata di una femminilità tridimensionale, lontana dagli stereotipi della letteratura sia precedente che – ahinoi – successiva. Jirel scopre di amare colui che l’ha sconfitta ma ama di più se stessa e la sua responsabilità nei confronti di Joiry. Questo conflitto non costituisce una contraddizione bensì rappresenta la dualità che caratterizza la nostra natura di esseri umani.

L’opera della Moore si basa sull’idea che il coraggio non consista nel non aver paura, ma nel viverla senza cedimenti.

Nel primo racconto, Il bacio del dio nero, l’audace Signora di Joiry viene sconfitta in battaglia e imprigionata dall’arrogante conquistatore Gillaume. Riuscita a fuggire grazie a un espediente, Jirel fa ciò che deve per riscattare il proprio onore e riprendersi il maltolto. Nel secondo, L’ombra del dio nero, ella si strugge per il rimorso e decide di avventurarsi nuovamente nel mondo del Dio Nero per salvare ciò che resta dell’anima tormentata dello sconfitto Gillaume, l’uomo che amava e che tuttavia ha ucciso.

“«Oh, Jirel… è Gillaume che ti chiama! Gillaume, che tu hai ucciso. Non c’è dunque fine alla tua vendetta? Abbi pietà, tu che mi hai ucciso! Libera la mia anima dal tormento del dio nero. Oh, Jirel… Jirel… imploro la tua misericordia!»”

(L’ombra del dio nero, 1934)

Ma attenzione: siamo lontani anni luce dalle tematiche di certa letteratura che vede la donna come un crogiolo di debolezze e sentimenti stucchevoli, il cui unico scopo nella storia è farsi salvare e/o conquistare da un intrepido e “testosteronico” eroe; né si ritrovano le scempiaggini femministe della lotta tra i sessi.

La Moore non passa il tempo a lambiccarsi con qualche bubbola pseudo–freudiana.

“Ancora una volta, si ritrovò in piedi sul fianco della collina, e guardò una landa rischiarata da strane costellazioni che si stendevano attraverso i cieli formando disegni dai contorni incomprensibili, che però avevano una strana, angosciosa familiarità.”

(L’ombra del dio nero, 1934)

Un’immagine che colpisce per la sua peculiarità è quella di Jirel che, approdata nel reame del Dio Nero, vaga accecata dall’oscurità, protetta dal crocefisso che porta al collo. La fede cristiana nasconde alla sua vista il male che la circonda. Il crocefisso però brucia e palpita nel mondo del Dio Nero, troppo antitetico perché l’oggetto sacro possa coesistervi. Togliendosi il crocifisso, Jirel vede ciò che nessuna anima dovrebbe mai conoscere. Un inferno alieno, pullulante di cose tristi che piangono e gemono nella nebbia e nelle tenebre. Anime condannate e perdute in eterno, al punto che non è più possibile considerarle tali a causa della loro condizione di indicibile prostrazione.

“Poi dal grembo della notte uscirono al galoppo molti cavalli bianchi come la neve. Galoppavano stupendamente, con le criniere al vento, le code che fluivano come cascate di seta, gli zoccoli che battevano il suolo, in un ritmico, maestoso, regolare rullare di tamburi viventi. […] Ma quando le furono accanto, Jirel […] comprese che erano ciechi… […] Di quando in quando, uno di loro cadeva, esausto, sfinito. Eppure continuavano a galoppare, freneticamente, ciecamente, nelle tenebre, spinti da qualcosa che sfuggiva alla loro comprensione. E quando l’ultimo bianco componente del branco le passò davanti […] Jirel lo vide […] lanciare uno stridulo nitrito alle stelle. […] Le parve quasi di udire l’eco di un nome… «Julienne! Julienne!» …in quell’alto suono disperato. […] La spaventosa umanità di quel grido echeggiò nei suoi orecchi, mentre il tuono del branco spariva in lontananza. Jirel andò avanti, ricacciando indietro le lacrime che voleva versare per quella meravigliosa creatura cieca, barcollante per la stanchezza, che invocava disperatamente un nome di fanciulla con la gola di una bestia in quella vuota, deserta oscurità dove si sarebbe perso per l’eternità.”

(Il bacio del dio nero)

Ho già menzionato l’incredibile eleganza dello stile?

Di rado ci si trova davanti a storie a tal punto coinvolgenti, nonostante la semplicità del plot.

L’elemento alieno è davvero alieno, lontano da ogni nostra possibilità di comprensione e, pertanto, destinato a rimanere un mistero.

Così è nel quarto racconto della serie, “Il paese delle tenebre”: Jirel, ferita mortalmente durante una battaglia, viene salvata dal tenebroso Pav e condotta nel regno di Romne, dove scoprirà i piani che egli ha in serbo per lei:

“Il corpo di Pav era un corpo umano, ma il suo desiderio… se ne rendeva conto in modo vago e confuso… non era un desiderio semplicemente umano, e Jirel rifuggiva con orrore da ciò che nascondeva dietro agli occhi neri come l’infinito, dietro alla marea di desideri che si agitava sotto la pelle apparentemente umana del suo catturatore.”

(Il paese delle tenebre, 1936)

“Jirel e la magia” (1935) vede la nostra eroina affrontare ben due nemici: un negromante e una strega. Questo è, a mio parere, il racconto più debole dell’intero ciclo. Tuttavia, è interessante perché permette di notare come la Moore fosse attaccata a una serie di luoghi e immagini, veri e propri archetipi della sua poetica, che ritornano ciclicamente: lo sguardo ipnotico; il ponte sul lago che consente di accedere al tempio; fiamme scarlatte; nubi incorporee; nebbie azzurre; i colori viola, verde e blu associati alla magia; paesaggi fantastici e minacciosi almeno quanto i loro abitanti.

“Hellsgarde” (1939) è una sorta di stand alone dal sapore gotico, ambientato in una magione in rovina dove Jirel si reca in cerca di un antico tesoro che intende usare per riscattare la libertà dei suoi uomini. Il luogo è infestato da oscure presenze e creature misteriose che, Jirel scoprirà, si nutrono di sangue umano…

Le atmosfere decadenti e mitologiche di questo racconto, l’ultimo della serie, in un certo senso anticipano il suggestivo “Malpertuis” dell’europeo Jean Ray (1943).

Una menzione speciale merita, infine, “La cerca della pietra stellare” (1937) nel quale Northwest Smith – il personaggio che ha reso celebre la Moore – incontra Jirel per combattere insieme contro il negromante Franga. Questo delizioso, malinconico racconto è stato scritto a quattro mani con Henry Kuttner, futuro marito della Moore e brillante autore di fantascienza. Due talenti che, insieme, diedero vita alla collaborazione più strabiliante nella storia delle collaborazioni. Apparentemente agli antipodi per tematiche e stile, si fusero alla perfezione: le storie precedenti di Kuttner erano state superficiali e intelligenti, ben costruite ma con pochi contenuti. Ma la naturalezza con cui la Moore dipingeva fantasie manieriste, fortemente oniriche e pregne… Fece sì che, lavorando insieme, cominciarono a raccontare storie in cui la pragmatica solidità delle trame di Kuttner forniva terreno fertile per l’immaginazione poetica della Moore.

Una menzione speciale merita, infine, “La cerca della pietra stellare” (1937) nel quale Northwest Smith – il personaggio che ha reso celebre la Moore – incontra Jirel per combattere insieme contro il negromante Franga. Questo delizioso, malinconico racconto è stato scritto a quattro mani con Henry Kuttner, futuro marito della Moore e brillante autore di fantascienza. Due talenti che, insieme, diedero vita alla collaborazione più strabiliante nella storia delle collaborazioni. Apparentemente agli antipodi per tematiche e stile, si fusero alla perfezione: le storie precedenti di Kuttner erano state superficiali e intelligenti, ben costruite ma con pochi contenuti. Ma la naturalezza con cui la Moore dipingeva fantasie manieriste, fortemente oniriche e pregne… Fece sì che, lavorando insieme, cominciarono a raccontare storie in cui la pragmatica solidità delle trame di Kuttner forniva terreno fertile per l’immaginazione poetica della Moore.

“Jirel di Joiry cavalca con venti uomini alle spalle

Perché nessuno è al sicuro dal suo branco di fuorilegge;

Le cripte del mago son colme, e chiuse da chiavi d’oro,

E Jirel dichiara: «Se ha tanto, dividerlo deve con me!»

E i fuochi ardono alti all’altare dei covi stregati,

E la magia vi lampeggia e il nome di Jirel tra il fumo

Vien sussurrato, ma nulla è più forte della magia di Jirel:

Lo schianto di uno spadone che vibra contro le ossa

E il sangue che sprizza tra i denti d’un mago soffoca il sortilegio,

Sebbene si levi rovente dalle braci del fondo d’Inferno!”

(La cerca della pietra stellare, 1937)

Forse le sue opere non sono dotate dell’impatto immediato di altri autori ma hanno il pregio di accomodarsi nel subconscio e rimanervi, pronte a ritornare in mente immacolate e indimenticabili.

Una tonnellata di dinamite con molte micce che esplodono in sequenza nella pancia di una montagna. Ecco che cos’è la prosa della Moore. Ti schizza negli occhi, ti schianta le orecchie e ti afferra lo stomaco per rivoltarlo come una “mappina”. Da quando l’ho letta ho capito che non avrei mai più amato nessun’opera che avesse sortito un effetto inferiore.

“Miss Catherine Moore was a tough girl,

Skilled in fantasy, and with eyes of pearl…”

(Giuseppe Lippi)

Il contributo di Catherine fu unico e, sebbene sia stato ingiustamente dimenticato, rimane ineguagliato.

Il motivo per cui, soprattutto oggi, è importante rileggere la Moore è che lei ci ricorda che cosa sia la scrittura e ciò che significa per noi lettori tanto quanto per gli scrittori. Scrivere è una forma di comunicazione ma non solo: è una comunione che si instaura tra chi dà e chi riceve, è una relazione sentimentale. Deve essere basata sulla fiducia e alimentato da passione bruciante, al limite del parossismo. In questo modo, ogni parola diventa una dichiarazione di amore al lettore: “io ci sono; è per te”. Colui che legge accetta e conferma quel legame e il dono che ne deriva.

Ma in quale modo viene espresso questo connubio? Con la prosa, la quale testimonia la presenza dell’autore dietro al testo. Una prosa vigorosa e riconoscibile è il marchio distintivo di un autore innamorato. Di un autore autentico.

Oggigiorno l’editoria impone agli scrittori di sparire dalle loro opere, adoperando una prosa più da sceneggiatura cinematografica che da romanzo. Essi partono dal presupposto che noi, i lettori, siamo pigri, siamo distratti, siamo stanchi.

È davvero così? Ebbene, a volte pare proprio di sì. Ho udito molti lettori lamentarsi dello stile del capolavoro di turno: “è troppo pesante”, “è troppo impegnativo”, “ci vuole troppa attenzione per seguirlo”. Troppo di qua, troppo di là. A queste persone vorrei chiedere di smettere di leggere. Guardatevi un film. Ve lo chiedo per il bene di tutti quelli che ancora credono nell’impegno che bisogna dedicare alla scrittura e alla lettura di un’opera.

Catherine Moore non ha avuto una carriera lunga ma è stata sufficiente perché venisse riconosciuta come una degli artisti più preziosi della fantascienza.

“Dietro le palpebre abbassate balenò il ricordo di un volto pallido e intenso, con gli occhi sfolgoranti di un’improvvisa emozione violenta, un messaggio che lui non avrebbe mai conosciuto… i capelli fulvi come una bandiera nel vento. Il viso di una giovane donna morta duemila anni prima, lontana anni–luce, la cui polvere era ormai perduta sui venti luminosi della Terra.

Smith alzò le spalle e vuotò il bicchiere.”

(La cerca della pietra stellare)

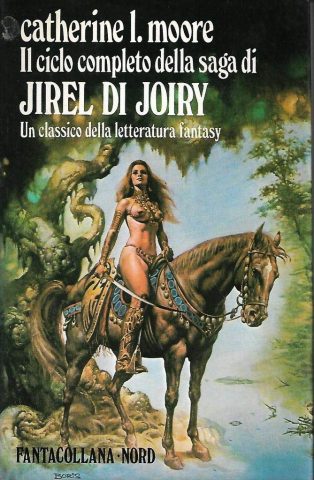

1° ed. Italiana anno 1982 by Editrice Nord

Collana: Fantacollana 42

Trad. Ugo Malaguti e Roberta Rambelli